土刃さん、かわよ。

別のところに焦点を当てられがちな作品ですけど、この漫画の女の子、めっちゃ可愛いですよね。

突如発生し人と社会に害をなし損害を与える怪異を、退治するサービスが「魔法少女」と称され、複数の企業が魔法少女サービスを提供する社会。

就職活動中の女子学生・桜木カナは、面接に連戦連敗の最中、大手金融企業の面接中に会場の会議室で発生した怪異に巻き込まれる。

通報で現場に駆けつけた魔法少女の怪異退治「業務」を手伝った縁で、カナは魔法少女ベンチャー企業「株式会社マジルミエ」にスカウトされ、魔法少女として就職することになった…

という、ジャンプ+の魔法少女お仕事漫画。

『株式会社マジルミエ』9巻より(岩田雪花/青木裕/集英社)

『パトレイバー』の「レイバー」のように、現実社会に「魔法少女」という大きな「嘘」を一つ放り込んで、魔法少女を企業サービスとして現代社会ナイズ。

嘘の周辺を現実的な描写・展開で固めることで、ファンタジー世界観のリアリティラインを部分的に押し上げてシミュレーションして、お仕事漫画のテイに。

現実のお仕事で起きそうなストーリーラインで展開するので、特に本作はIT系のシステム開発屋さんが感情移入しやすい作りに。

「今日も一日がんばるぞい!」が『GS美神』よろしくバケモノ退治する漫画、でざっくり説明できちゃいそうな世界観。

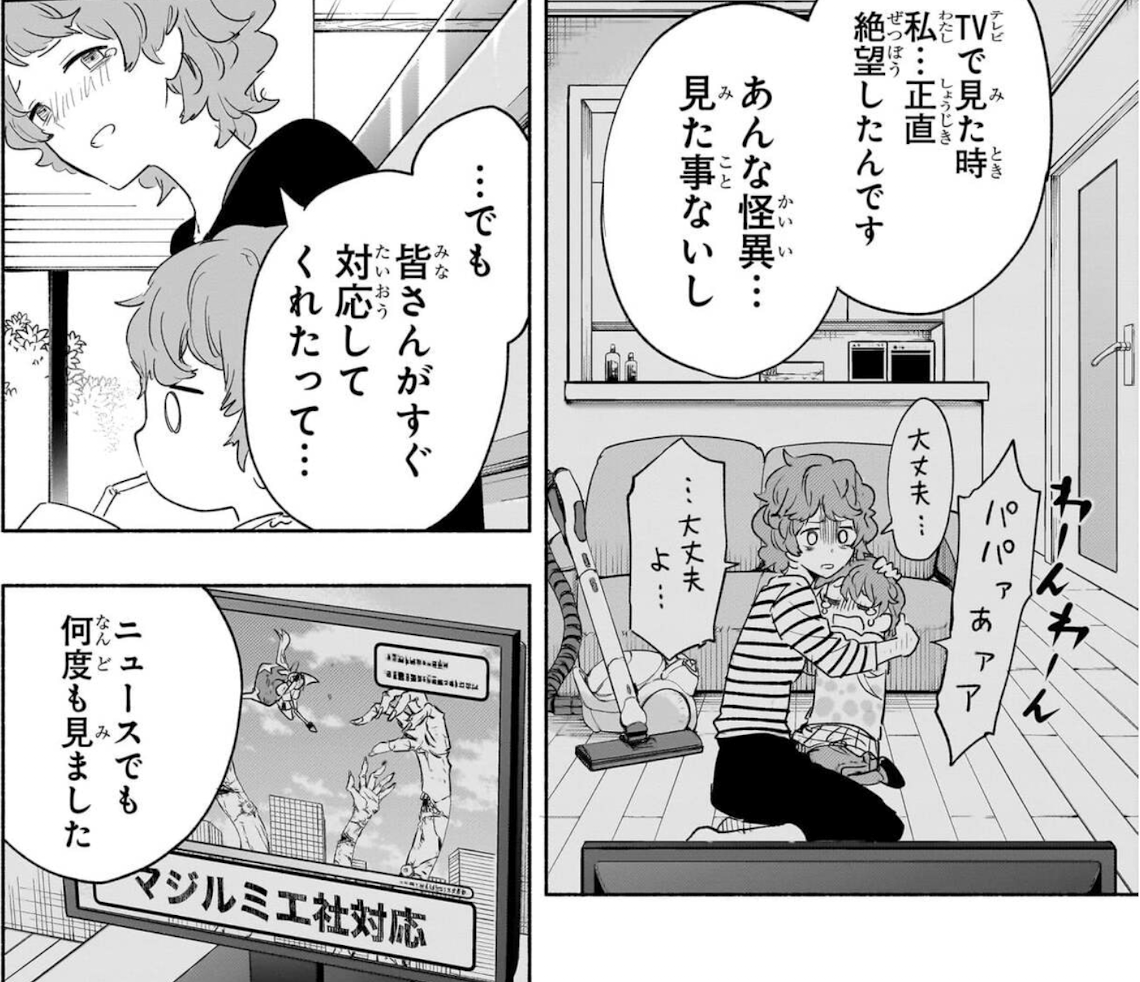

『株式会社マジルミエ』9巻より(岩田雪花/青木裕/集英社)

1巻当初は魔法少女1名、エンジニア1名の小規模ベンチャーだったマジルミエですが、ヒロイン・カナの採用を経て、エンジニアの採用募集を開始。

京都編でいろいろトラブルもありつつも「心は童貞、見た目はヤクザ」みたいな優秀な大学生の兄ちゃんを新入社員としてゲット。

ライトスタッフが揃って、魔法少女業界注目の、名実ともに「最強のベンチャー」になった裏で、しかし業界の暗部では大規模魔法の規制緩和と利権に関わる、官民の癒着・不正と陰謀が進行していた…

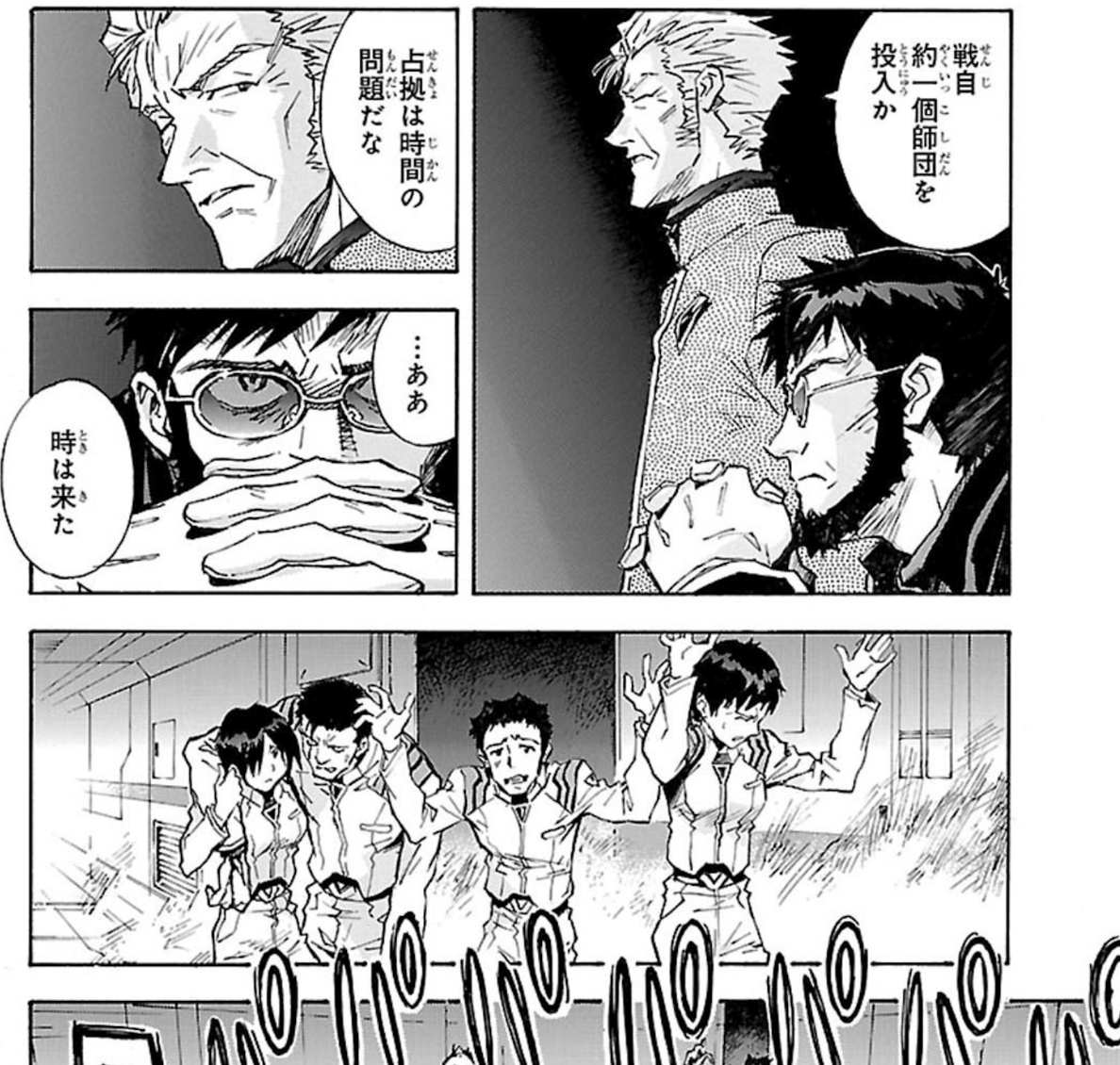

『株式会社マジルミエ』9巻より(岩田雪花/青木裕/集英社)

作中にはっきりした記載はありませんが、カバー裏のおまけ漫画に次巻より「第二章」となることが示唆されており、実質的に今巻で「第一章 完」かと思います。

東京・竹芝埠頭に、規制緩和とそれに伴う利権の独占を目論む業界トップのプロデュースによる、人工&最強の大規模怪異が出現。

この官製・狂言の災害の情報を事前にキャッチしていたマジルミエは、規制緩和派の息のかかった大企業による討伐実績作りを阻止すべく、あらかじめ網を張って自力・単独での討伐に着手。

しかし、怪異の想定以上の規模と脅威に加え黒幕自身が戸惑うイレギュラーな怪異のパワーアップ、規制緩和派の思惑の乗っかる魔法少女大手・アスト社の到着・介入もあり、討伐は困難を極める。

『株式会社マジルミエ』9巻より(岩田雪花/青木裕/集英社)

特にアスト社のエース魔法少女・土刃メイは、社命のため、開発中の新型大規模魔法を自らの危険を顧みずに最大出力でぶっ放す覚悟だった。

土刃との間でささやかな友情が芽生えかけているカナちは、土刃と止めつつ未知の大規模怪異の討伐を「業務完了」できるのか…

という、第一章のラストバトルに相応しい、マジルミエの総力戦、ライバル関係の一見クールで無感情なダークヒロインの心の氷を溶かしての熱い共闘。

ただのサラリーマンものではない、幼い頃の憧れや夢を乗せた「魔法少女お仕事もの」の面目躍如なエキサイティングな展開。

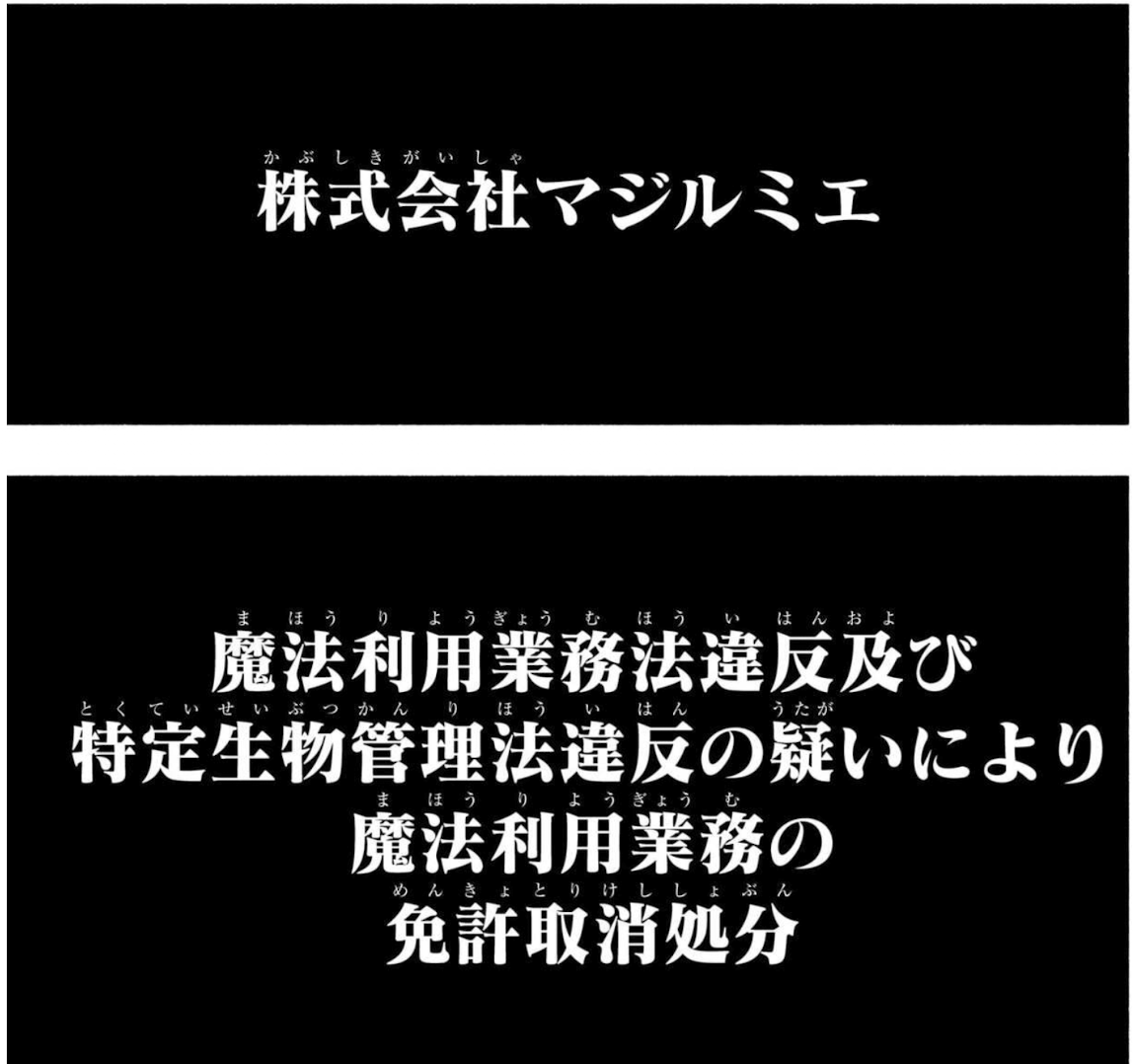

『株式会社マジルミエ』9巻より(岩田雪花/青木裕/集英社)

悪役とはいえ業界トップの「虎の尾」、を踏みに行ったとはいえ、ラストの展開は僅かな予兆しかなかっただけにやや唐突な展開のようにも思えますが、それだけに登場人物たちが感じたショックや理不尽、「わけがわからないよ」にすごく感情移入できるなあ、と思います。

実際の歴史上でもそういうことが多いのかどうかは自分は明るくないんですが、フィクションにおいて主に主人公たちのチームや組織が、大功を立てたり宿願を成し遂げた直後に、上位組織から処断・粛清される展開というのは、たまに見ますね。

・『旧エヴァ劇場版』の自衛隊のネルフ殲滅

・『ガンスリ』のイタリア政府による公社への進軍

『GUNSLINGER GIRL』15巻より(相田裕/KADOKAWA)

・その他、軍もの・公安もの・スパイもの・殺し屋ものなどのハードボイルド分野で、漫画に限らずたくさん

だいたい、組織が野合で一枚岩でなかったり権力争いしていたり、もともと「業務上得られる力や情報」が価値を持ちすぎていたり、という、裏切りを互いに警戒する緊張関係を背景に、

・力を持ちすぎた

・情報を知りすぎた

・役割を終えて不要になった

・いずれくる裏切り合戦なら先手必勝

という理由で、突然の裏切りで粛清・処断されるケースが多いです。

それに比べると、『マジルミエ』の場合は鎌倉がわかりやすく悪役なおかげで、全然納得できます。

『旧エヴァ』や『ガンスリ』初見の時は、マジで

「なんで味方だったはずの急に自衛隊がネルフに攻めてくるの?」

『新世紀エヴァンゲリオン』11巻より(貞本義行/KADOKAWA)

「なんで味方だったはずの急にイタリア政府軍が攻めてくるの?」

ってあんまピンと来なかったもんな。

まあ、それはそれとして。

『株式会社マジルミエ』9巻より(岩田雪花/青木裕/集英社)

ダイナミックすぎる展開、「第二章」で何がどうなっているか、楽しみですね。

aqm.hatenablog.jp

aqm.hatenablog.jp