読者の

「【推し】を幸せにしてくれなかった作家を恨む気持ち」

は、物語の美しさを読者に納得させられなかった作家の力量不足の産物でしょうか。

それとも、物語を差し置いて【推し】の幸せだけを最優先でピンポイントに願う読者のエゴでしょうか。

「【推しの子】」5巻より(赤坂アカ/横槍メンゴ/集英社)

地方の病院に務めるアイドルオタな産婦人科医師・ゴローのもとに、双子を妊娠したお腹を抱えて訪れた少女は、彼が熱狂するアイドル・アイ(16)だった。

驚きショックを受けたゴローだったが、身近に接するアイの人柄に魅了され、彼女の出産を全力でサポートしようと決意する。

『【推しの子】』1巻より(赤坂アカ/横槍メンゴ/集英社)

だが出産予定日の当日、ゴローはアイのストーカーに殺害される。

そして驚くべきことに、ゴローはアイが出産した男女の双子のうち一人として転生する…

『かぐや様』の赤坂アカの作話を『クズの本懐』等の横槍メンゴが作画、という期待作。

要約すると二周目人生は伝説のアイドルの双子の子どもだった転生チートな芸能界サクセスストーリー、サスペンス・ミステリー付き、復讐劇。

サスペンスでミステリーな復讐劇の縦軸はありつつも、横軸は主人公の2人が芸能界の様々な仕事を渡り歩いて、作者が見知った芸能仕事の裏側の機微を描写していく建て付けに。

アイドル編、リアリティショー編、2.5次元舞台編、バラエティ編、スキャンダル編、映画編、そして最終章。

作品を彩った様々な枝・葉・花、エンタメ要素・人間関係も少しずつ決着がついていき、作品全体の幹、縦軸たる復讐劇に収斂。

「許すか、許さないか」、カミキヒカルが受ける「報い」の形。

「死ぬか、生き残るか」、うまく想像がつかない、10年後、20年後のアクア。

「くっつくか、くっつかないか」、恋愛絡みはアクアを中心にした四角関係。

ルビーの夢、あかねの献身、かなの純愛。

【推し】が吐く嘘、【推し】が与えてくれる力。

【推す】という生き方、「アイドル」という生き方。

アイの真の願い。

前巻、15巻の感想にこう書きました。

正直、アクアとカミキが刺し違えて両方とも死ぬことが、哀しく美しく「すっきり」するとは思いますが、バッドエンドは既に1巻でやっていて、それを繰り返すことにどんな意味があるのか、という気がします。

なにより、「死んで清算した方が良い」というほど、アクアの手はまだ汚れていない。

緻密に丁寧に拡げた風呂敷の、畳み方が少し雑な作家なのではないか、と少し疑っています。

『推しの子』のせいで、大好きだった『かぐや様は告らせたい』の終盤が雑になったのではないか、

aqm.hatenablog.jp

と、正直この作品を恨む気持ちも少し在ります。

aqm.hatenablog.jp

今巻で完結。

『【推しの子】』15巻より(赤坂アカ/横槍メンゴ/集英社)

赤坂アカ代表作のキャラ造形の共通点

フィクション、特に漫画の主人公の少年・少女の環境が「親の不在」であることは珍しくありません。

未成年の主人公においては、生活や進路、行動の自由の裁量権が広く与えられ、キャラが動きやすく話が動きやすくなる、「物語に対する設定の合理性」です。

異性と同居してラッキースケベが起こったり、自宅にたむろしてモラトリアム空間を作ったり、悪と戦って世界を救ったり、善と戦って世界を滅ぼそうとしたり。

自分は

「フィクションにおいて、子どもと両親が揃って同居する家庭で成人まで養育される割合と、そうでない割合」

と

「現実において、子どもと両親が揃って同居する家庭で成人まで養育される割合と、そうでない割合」

を調査・検証したことがないので、フィクションに限った話なのか、現実と相関しているのか、わかりません。誰か調べて。

『【推しの子】』1巻より(赤坂アカ/横槍メンゴ/集英社)

(みやこさん、きれいだな)

Wikipediaによると現時点での赤坂アカの著作は以下の5作、

・『さよならピアノソナタ』全3巻 ※作画担当

・『ib インスタントバレット』全5巻

・『かぐや様は告らせたい〜天才たちの恋愛頭脳戦〜』全28巻

・『【推しの子】』全16巻 ※原作担当

・『恋愛代行』全4巻 ※原作担当

そのうち「大ヒット」と呼べる作品は

・『かぐや様は告らせたい〜天才たちの恋愛頭脳戦〜』

・『【推しの子】』

の2作ですが、この2作の主人公(級のキャラ)たちを並べてみると、ある点で共通しています。

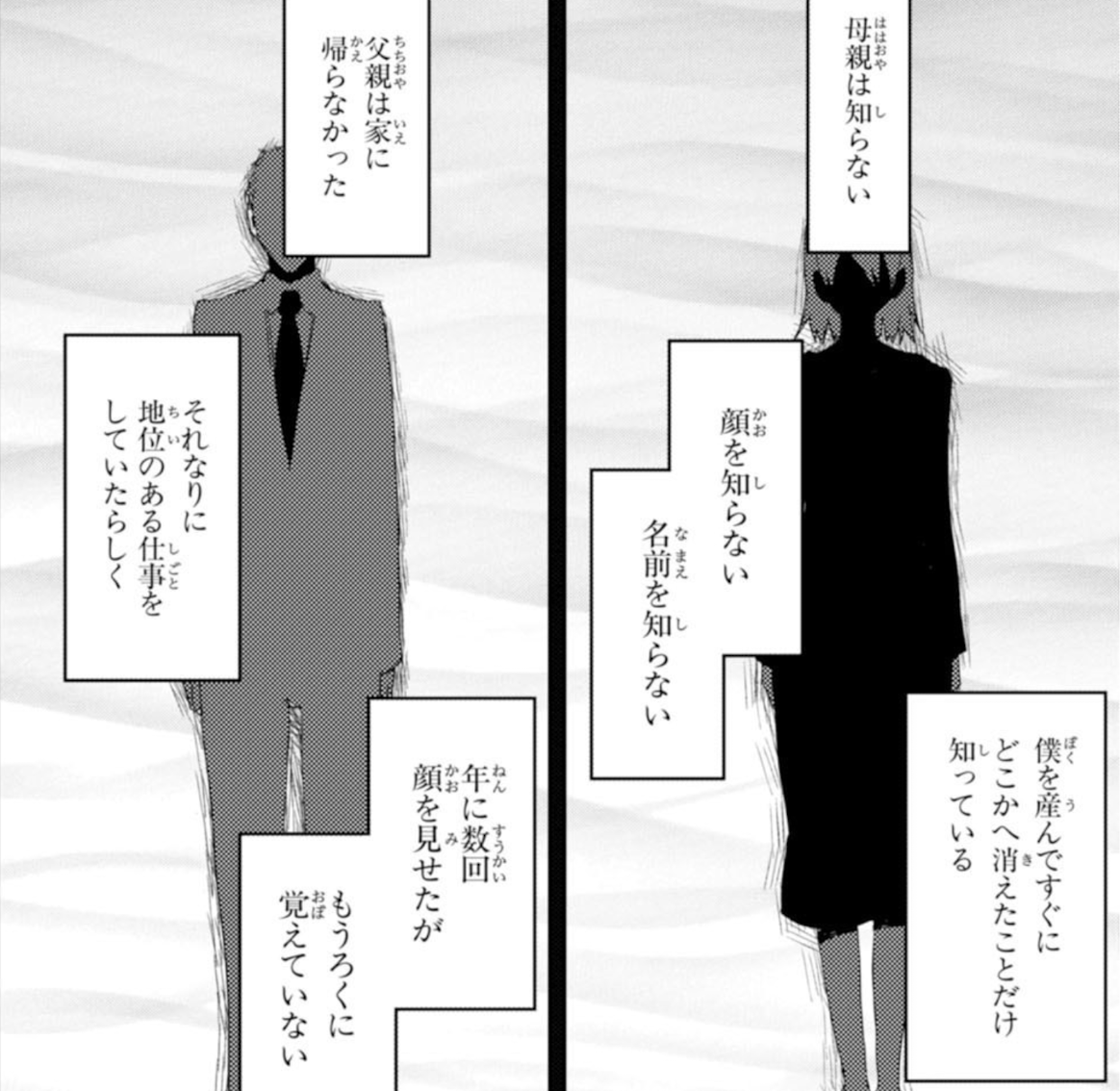

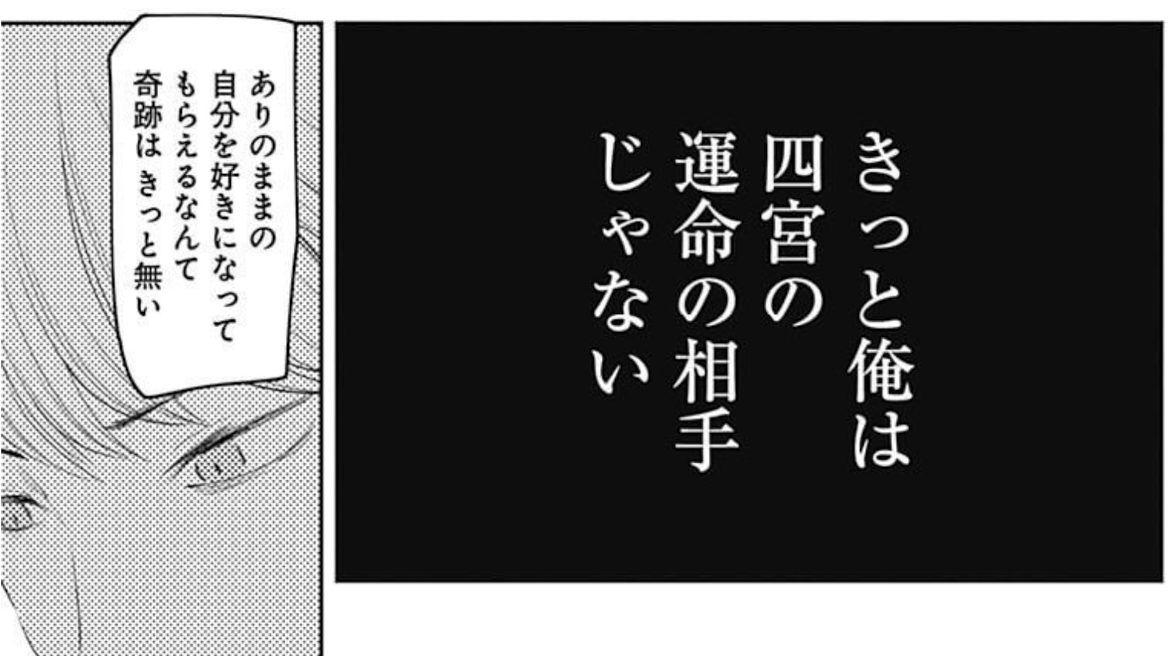

『かぐや様は告らせたい〜天才たちの恋愛頭脳戦〜』

・母親に置いていかれた白銀御行

・幼児期に母親と死別した四宮かぐや

『【推しの子】』

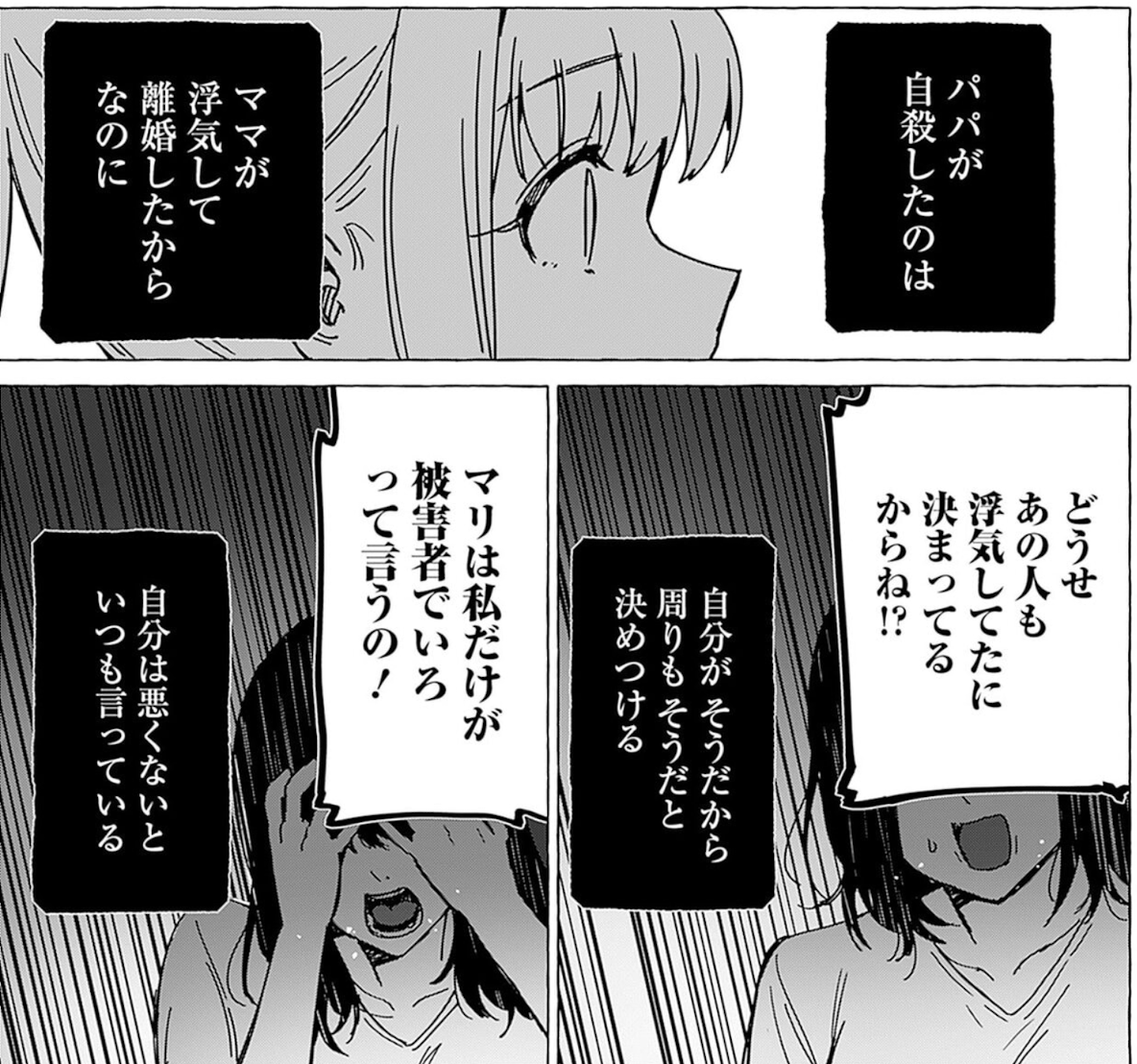

・誕生時に母親と死別したゴロー

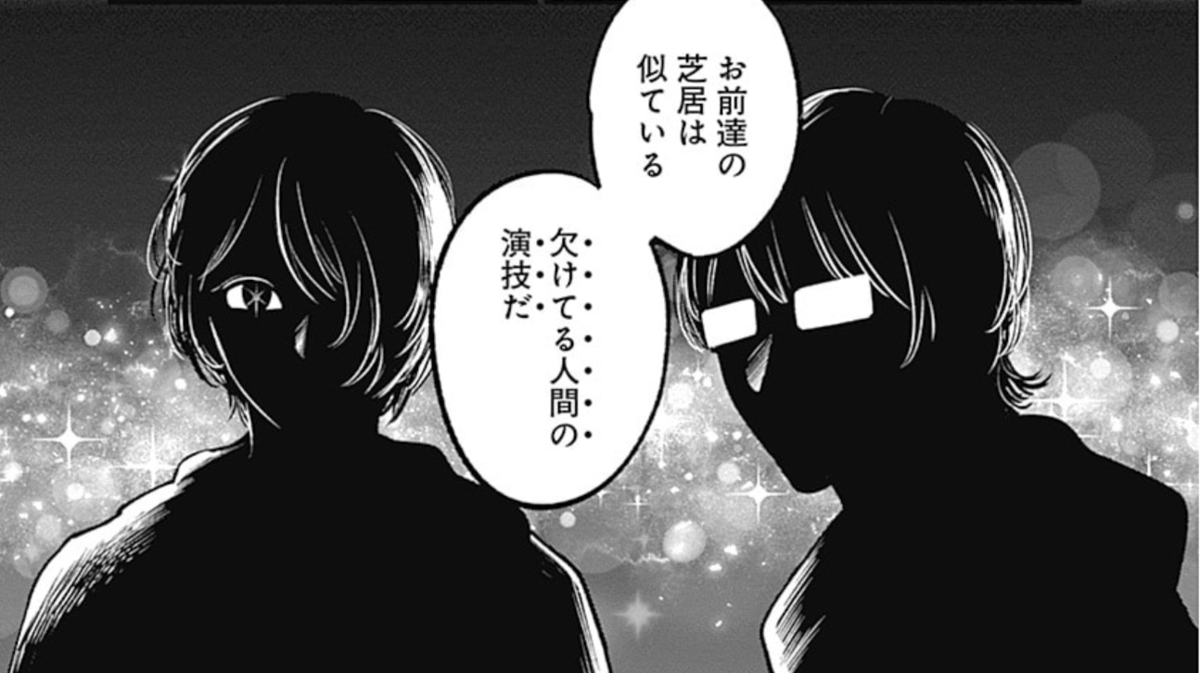

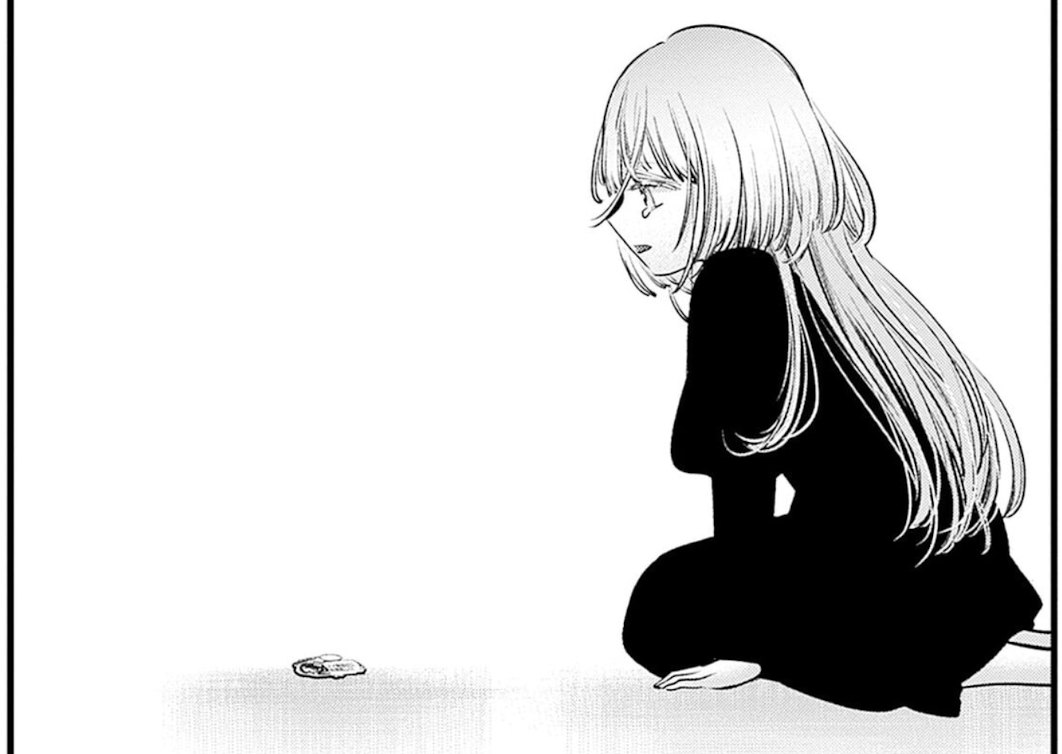

『【推しの子】』12巻より(赤坂アカ/横槍メンゴ/集英社)

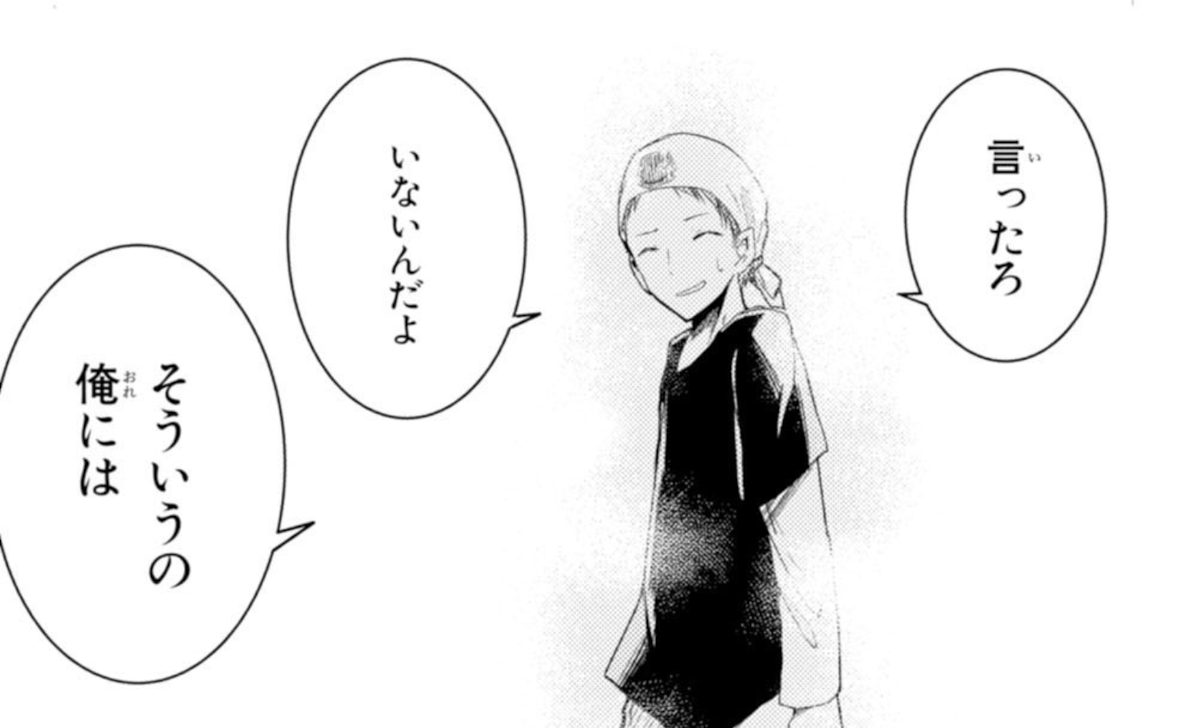

・収監された母親が釈放されても施設に迎えに来ず、そのまま施設で育って二度と会わなかったアイ

・母親に見捨てられたさりな

『【推しの子】』12巻より(赤坂アカ/横槍メンゴ/集英社)

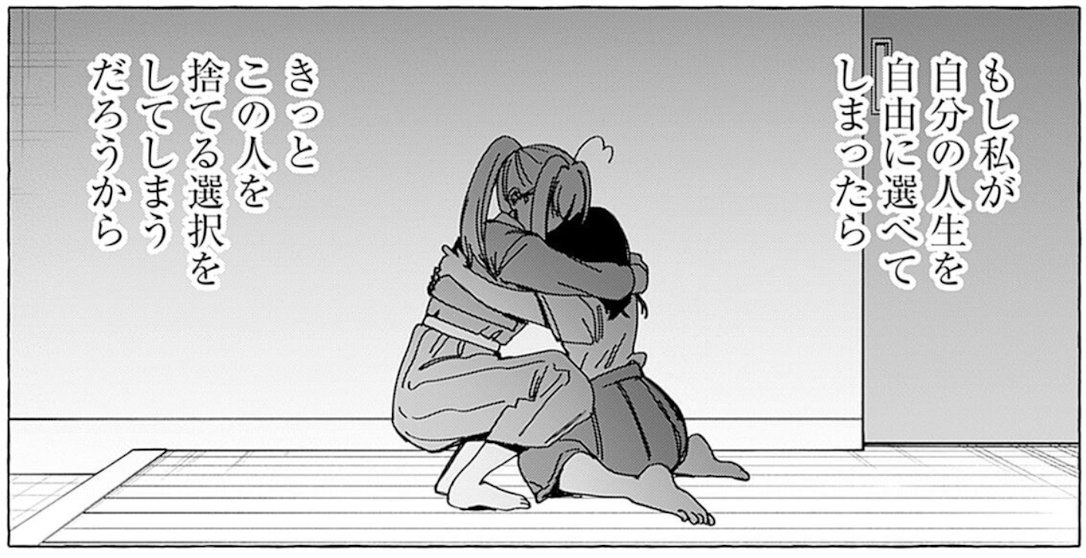

・幼少期に母親を殺害されたアクア

・幼少期に母親を殺害されたルビー

赤坂アカの代表2作の主人公たちは全員共通して「母親の喪失」が人格形成や人生に強い影響を与えています。

ちなみに父親はハナから不在で何の期待もされてないか、「敵」として認識されてるケースが多いです。貧しいながら同居して父として子どもたちと苦労を共にした白銀パパは、数少ない例外でした。

前述のとおり、フィクションの主人公たちには「親の不在」になりがちな「物語に対する設定の合理性」は在るにせよ、7人中7人が10代以前で「母親の喪失」を経験しているのは、「ワンパターン」や「ステレオタイプ」を通り越して偏執的にすら感じ、

『【推しの子】』7巻より(赤坂アカ/横槍メンゴ/集英社)

現時点での赤坂アカの作家性の一つと呼んでいいのかもしれません。

「家族の喪失」「家族の崩壊」「家族の解体」「家族の再生」をテーマにしたフィクション作品は枚挙にイトマがないのは確かです。

赤坂アカにとっての「父親の不在」と「母親を喪った子どもたち」は、現代的なテーマとして社会から感じ取っているものなのか、キャラの動機づけにおける必須条件なのか、キャラを自由に動かしたい故のただの手癖なのか。

『恋愛代行』4巻より(赤坂アカ×西沢5ミリ/集英社)

『恋愛代行』4巻より(赤坂アカ×西沢5ミリ/集英社)

『ib -インスタントバレット-』1巻より(赤坂アカ/KADOKAWA)

『ib -インスタントバレット-』1巻より(赤坂アカ/KADOKAWA)

『ib -インスタントバレット-』2巻より(赤坂アカ/KADOKAWA)

『ib -インスタントバレット-』2巻より(赤坂アカ/KADOKAWA)

『ib -インスタントバレット-』3巻より(赤坂アカ/KADOKAWA)

『ib -インスタントバレット-』5巻より(赤坂アカ/KADOKAWA)

「作家性」というより「業」だろこれ。

『【推しの子】』は外形的には、血統上の父親と母親と息子と娘の4人の血族の、「父による母殺し」「父による子殺し」「子による父殺し」によって3人までが命を落とす、まるでギリシャ神話のような凄惨な物語に、結果的になりました。

結末の賛否

連載時、この作品の結末は割りと賛否両論でした。

b.hatena.ne.jp

b.hatena.ne.jp

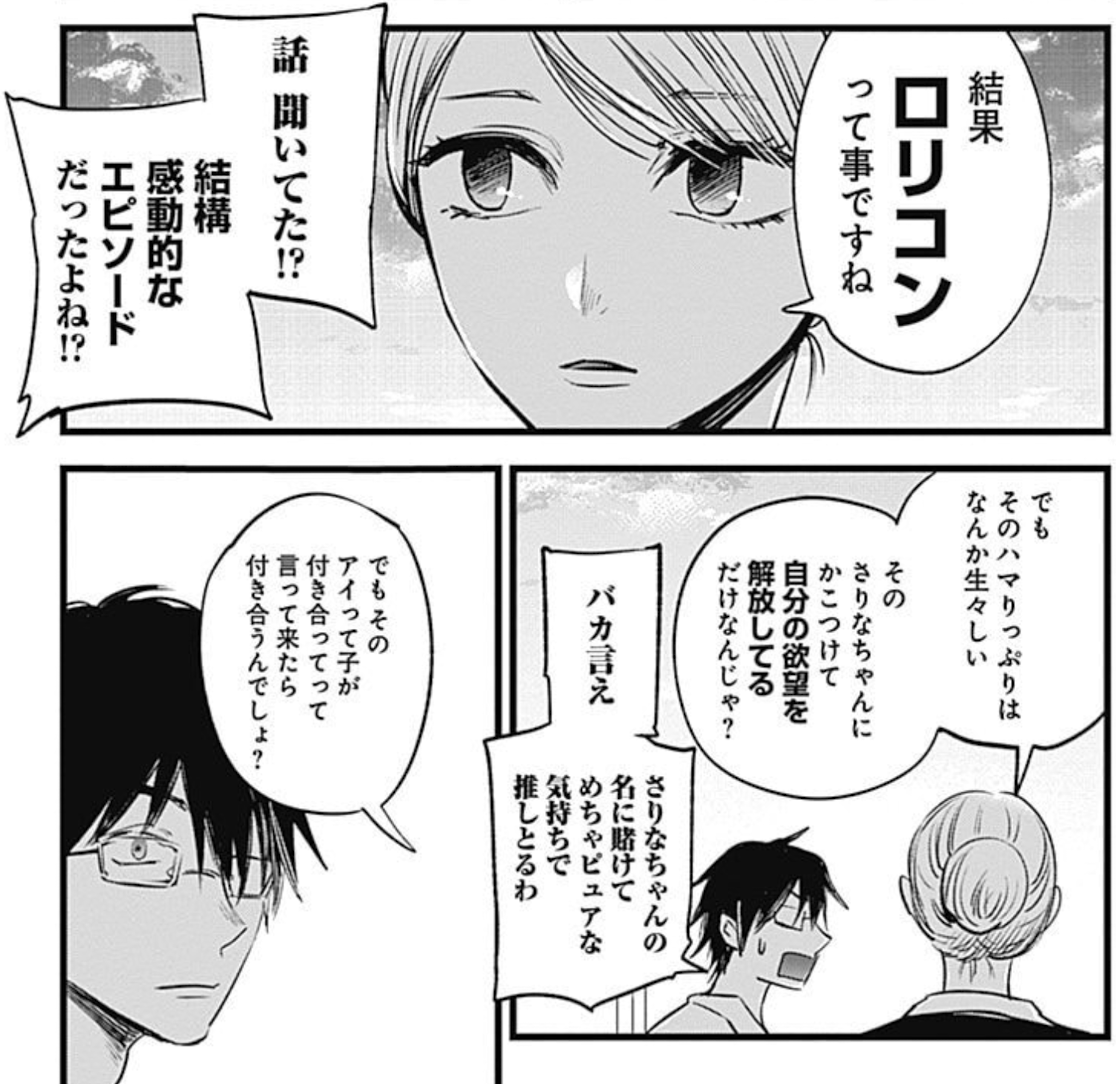

作者のやりたかったことと、ファンの期待の、すれ違いに起因するものでしょうか。

作者とアクアのゴールはルビーの救済でしたが、私を含む欲張りな読者が望んだゴールは、結局のところアクア自身の生命と将来も含めた救済だったように思います。

「ラブコメの名手」赤坂アカが生み出すキャラの持ち味は今のところ「青春ラブコメ漫画」適性が高く、反面、バッドエンドが似つかわしくありません。

「青春ラブコメ漫画」用の彼ら彼女らを使った「王道シリアスの復讐劇の悲劇性」、その「向いてなさ」のギャップは、連載企画段階から狙ったものだっただろうと思いますし、結末の賛否両論も、作者からしたら、ある程度までは織り込み済みだったんでしょう。

『【推しの子】』16巻より(赤坂アカ/横槍メンゴ/集英社)

結果、キャラクターたちの恋を語り夢を語る「青春ラブコメ」として期待を高めたファンには、ラブコメ伏線を無視して放り投げた結末のように見えてしまいました。

「和食の達人が、高級・極上の和の食材を使って、カレーを作った」みたいなものです。

「数々の極上の和の素材の味を活かしたどんな料理が出てくるのだろう」

と思って食材を試食・つまみ食いしながら待ってたら、出てきたのはカレーライスで、カレーの味しかしなかった…

でも、1巻の読者の復讐心をも煽る展開で

「この作品はカレーです」

と、お品書きの時点で明示されてはいました。

あんまりいい喩えじゃないな。

作者からしたら

「1巻で『これは復讐劇だよ』って提示したじゃん!

全員が幸せになれるわけなかったじゃん!」

という気分が多かれ少なかれ…ないか。

たぶん作者はギャップで読者をより悲しませるために、わざとやりました。

あとアクアの「再・転生」は、やるとキリがなくなるというか、別の意味を持って『火の鳥』方面に行っちゃいますしね。

「(前作に続いて)終盤、駆け足で雑だった」

という第一印象は私にもありました。

単行本のページ数調整でなければ、本当に作品に対する興味がネームにダイレクトに表れる原作者なのではないか、ラストまでのプロットができた時点で原作者の中では既に終わった作品で、ネームにする段階で既に作品に飽きていて、丁寧にネームに起こすモチベが湧かないのじゃないか。

ただ、エピローグをモノローグのダイジェストで締めたことでテンポはよくなりました。エピローグをじっくりやったら、冗長で蛇足感が強くなる、との判断だったのかもしれません。

あと、省略の美、

「あえてすべてを描かないことで、作品世界の奥行き(読者の想像の余地)を持たせる」

をやりたいのに、読者にあまり伝わらず、結果的に

「連載しながら、膨らまなさそうに感じた伏線やキャラを捨てて(もしくは忘れて)いく作家」

と、私を含めた読者に誤解されているんじゃないだろうか、という気もします。

ちょっと話がズレますが、アクアとルビーの「アイの遺児」の「正体バレ」は広く世間に知られることとなりましたが、転生の「正体バレ」については、すべてを知っていたツクヨミを除くと、結局ルビーとアクアのお互いしか知ることがなかったですね。

二人とも芸能界に知り合いいなかったから「それは誰」って感じになるし、唯一生前のゴローと面識のあった社長とか、アクアがゴローの生まれ変わりだと知ったらさぞビックリしただろうけど、社長がビックリしても物語に何の影響もないしな…

「神の使い」を自称した赤子たちの母親役を務めたみやこさん、

『【推しの子】』1巻より(赤坂アカ/横槍メンゴ/集英社)

(みやこさん可愛いな)アクアの理解者で思考的分身だったあかね、縁が深く「知る権利」があったかもしれない彼女たちだったら一体どんな反応をしたか、「正体バレ」されるエモいシーンを夢想してしまいますが、エモいだけでそれによって誰かの行動や結果が変わるわけでもなく、物語的にはあまり意味がないのは、社長と一緒です。

「私の期待」がズレてた一例です。

復讐劇

「復讐劇」はハードボイルド・エンタメの定番かつ強力なフォーマットで、近年は「ヒロイン(や子ども)守護」とセットで運用されることが多いです。

主人公の動機づけが理解されやすく、また主人公側の正義感をなんとなく満たしつつも、主人公側の暴力や策謀、要は殺人が感情面でなんとなく肯定されるからです。

・家族を殺され復讐を誓う美しい少女

・彼女の復讐を叶え、また彼女の未来を守るために、戦い、手を汚す男

・男と殺人者は相討ちで倒れるが復讐は果たされ、男の死に傷つき悲しむものの、彼女の未来は守られた

哀しく美しい、陳腐なほど使い古された平凡でオーソドックスな王道で、有名どころでわかりやすいのは映画『レオン』です。

殺された家族(アイ)も少女ヒロインで母だったとか、レオンは復讐代行だったけどアクアは自身も強い復讐心を抱えていたとか、細部の違いこそありますが、『【推しの子】』もこの「復讐劇」のバリエーションです。

なのでフォーマットの美しさに沿って「事後諸葛亮」するなら、アクアは最初から、クライマックスに悪役と相討ちで死ぬしかありませんでした。

雑に言えば、フィクションの復讐劇がもてはやされる理由は、

「現実の大抵の人間は復讐なんかできない」

からで、その理由は

『【推しの子】』13巻より(赤坂アカ/横槍メンゴ/集英社)

『【推しの子】』15巻より(赤坂アカ/横槍メンゴ/集英社)

「本人が幸福にはなれない」

からです。

現代社会の大ヒット商業作品で

「憎き復讐相手を殺して、平和に幸せに暮らしました、めでたしめでたし。」

が許されるのは、我々一般人とは倫理観が異なる職業犯罪者(殺し屋とか)の場合か、現代とは倫理観が異なる時代劇・むかし話・おとぎ話か、復讐相手が人類に仇なす人外の場合だけです。

aqm.hatenablog.jp

『桃太郎』とか『鬼滅の刃』みたいな。

『【推しの子】』16巻より(赤坂アカ/横槍メンゴ/集英社)

特に現代劇で許される選択肢は狭く、カミキヒカルは死の報いを受けるしかなく、アクアがカミキを殺す罪は相討ちで自分も死ぬことでしか許されず、アクアが死ぬのでヒロイン達との恋愛の三角〜四角関係も消えてなくなるしかありませんでした。

「改心したカミキと和解して念願叶って外科医になって、

近親相姦含むヒロイン三股ハーレムエンドでめでたしめでたし!」

には、どう転んでも、なりません。

「レオンが生き残ってマチルダとくっつくハッピーエンド」

では損なわれてしまう、「許さず、生き残れず(許されず)、くっつかない」悲劇の哀しい美しさ、「復讐劇」は強力なフォーマットです。

付いて回る

「復讐を果たした」=「人を殺した」主人公は幸せになっていいのか

という問いの抜け道は「ヒロインを救う過程で悪役が自滅して死んだ」パターンですが、

『カリオストロの城』はヒロインとの生別エンド、

『ゴースト〜ニューヨークの幻〜』は主人公の●●エンドで、男とヒロインは、いずれにせよお別れしました。

人間関係・恋愛の面でも「かな」「あかね」「ルビー」「三股ハーレム」のどれを選んでもメタに角が立つ選択肢を抱えたアクアが生き残るのは難しく、「寝逃げでリセット」ならぬ「死に逃げでリセット」されました。

復讐劇の悲劇性(主人公の死)は「青春ラブコメ四角関係」をもぶっ壊すパルプンテです。メガンテかな。

いや、因果が逆ですね。

「死ぬことになっている主人公」を中心に四角関係が組まれました。

かなもあかねも、「横軸」である各章エピソードの主役や恋愛ラブコメ要素のヒロインとしては強力なエピソードを持つ強力なキャラでしたが、「縦軸」たる復讐劇においては本筋に絡めない、超豪華なだけの「オプション」でした。

あかねは「アクアの思考面での分身」「壁打ち相手」「モノローグ担当」で、かなは復讐劇の蚊帳の外で、二人の最後の役割はアクアの死による空隙を映す鑑です。

『【推しの子】』16巻より(赤坂アカ/横槍メンゴ/集英社)

でも、情緒の深い名シーンだな…

どんなに極上で高級な食材もカレーに入れたらカレー味になるように、ラブコメ逸材キャラのかなもあかねもルビーもアクアも、復讐劇に入れたら最後は復讐劇の悲劇の味と、少しの希望の隠し味しかしなくなりました。

だからといってカレーはいつも美味しいし、復讐劇フォーマットは何度でも哀しく美しく、一方青春ラブコメ要素として彼女たちが魅力的でなかったことにもなりませんが。

スピンオフで『推しの子学園』とか『推しの子メシ』とか『推しの子4コマ劇場』とかさ…

大団円だった『鬼滅』とは違うから、公式がやるのは、ちょっとなんか違うか。

誰か同人誌…

いいね!

赤坂アカの【推し】解釈

【推し】の概念は歴史が浅く、その分「萌え」と同様に時間経過とともに意味が追加され変容してきていて、人によって解釈がブレます。

性欲を伴うのか 異性にせよ同性にせよ「性愛」の対象となり得るのか

子どもでおそらくヘテロセクシャルだった さりな が同性のアイドルであるアイに向けた【推し】の感情は憧れが主成分で、性愛の自覚はおそらくなかったでしょう。

だからといって

「アイドルを推すすべてのファンの【推し】感情は、性欲から解脱したプラトニックで純粋なものだ」

と言ったら、それは嘘です。

『【推しの子】』1巻より(赤坂アカ/横槍メンゴ/集英社)

よね?

どうでもいいけど、赤坂アカ作品の看護師の女性キャラは、みんないい味出しますねw

人によって定義がブレる【推し】の解釈ですが、この作品においては原作者・赤坂アカの【推し】解釈についてだけ考えればよく、シンプルです。

赤坂アカが【推し】の概念に着目したのはおそらく2019年頃、それが表出したのが、2020年4月30日の『推しの子』連載開始ですが、当時連載中だった『かぐや様』にも表出します。

皆さんが嫌いだった、大仏こばちを巡る禅問答。

『かぐや様は告らせたい~天才たちの恋愛頭脳戦~』24巻より(赤坂アカ/集英社)

かぐやが【推し】の概念を語る、これは24巻のシーンですが、その源流は20巻。

『かぐや様は告らせたい~天才たちの恋愛頭脳戦~』20巻より(赤坂アカ/集英社)

『かぐや様は告らせたい~天才たちの恋愛頭脳戦~』20巻より(赤坂アカ/集英社)

エピソード名は「第192話 大仏こばちは見つめてる」、

www.google.com

感想ブログ等を見るに、連載においては2020年6月18日前後に発表されたエピソードで、『【推しの子】』連載開始の1ヶ月半後のことです。

この頃の『かぐや様』は、軸であり恋愛成就が既定路線である「白銀×かぐや」以外に、男女の友情とも未満恋愛ともつかぬ中途半端な、それでいて見ていてニヤニヤしてしまうカップリングに溢れていました。

「白銀×藤原」「白銀×早坂」「白銀×マキちゃん」「白銀×ミコちゃん」、

「石上×ミコちゃん」「石上×つばめ」「石上×かぐや」「石上×藤原」「石上×大仏」「石上×マキちゃん」「石上×かれん(※スピンオフ)」

軽妙でいて、一見なにかの拍子に「あやまち」を持ってしまいそうでいて、でも頑なにプラトニックな、「人間同士」としての「尊い」好意・尊敬・愛情・友情。

古き良き「友達以上、恋人未満」のリサイクル。

私はこうした人間関係の描写が大好きでしたし、おそらく多くの読者もそうだったと思いますし、赤坂アカもそれを自覚していました。

「友達以上、恋人未満」、「男女の友情」、「姉(妹)的存在」、「兄(弟)的存在」、

いろんな形で表現されてきたこの「恋ではない、名前のない関係」の一つの派生系に、赤坂アカは流行していた【推し】というラベルを貼りました。

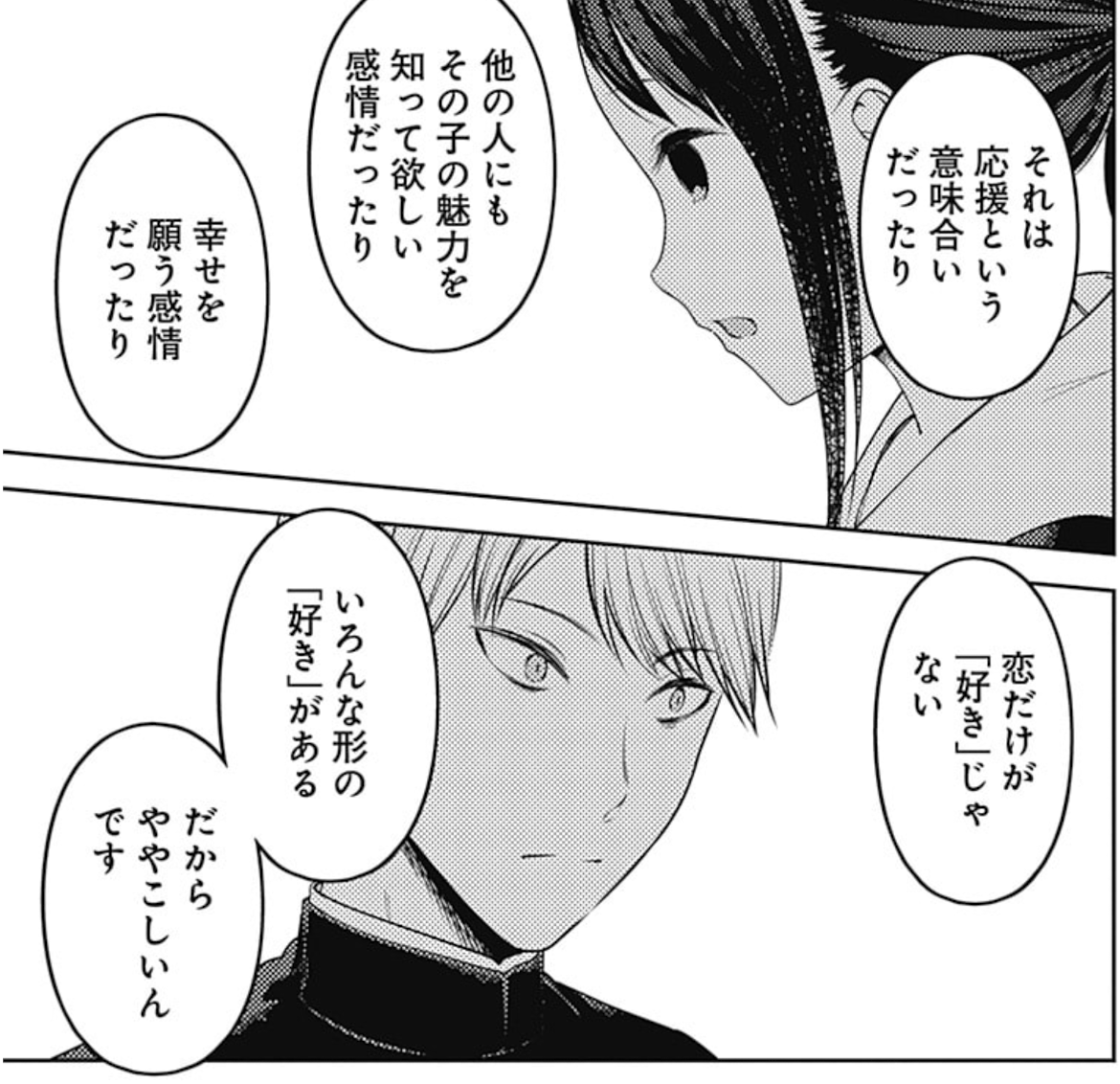

『かぐや様は告らせたい~天才たちの恋愛頭脳戦~』24巻より(赤坂アカ/集英社)

繰り返し語られる、

「恋だけが『好き』じゃない」。

言語化して箇条書きするなら、赤坂アカの【推し】概念は

・相手の活躍と幸福と祈る、恋愛に劣らず深い愛情

・必ずしも「恋愛成就」しなくてよい感情

・(友人・知人の場合)触ろうと思えば触れるかもしれないけど、必ずしも触らなくてもよい関係

現にアクアのかなに対する愛情は深いものでしたが、

『【推しの子】』9巻より(赤坂アカ/横槍メンゴ/集英社)

自身のかなへの恋愛感情が成就することを諦めたものでした。

MEMちょは良い「お姉さんキャラ」だったね。

そのアクアに対する、かなの言葉です。

『【推しの子】』11巻より(赤坂アカ/横槍メンゴ/集英社)

『【推しの子】』4巻より(赤坂アカ/横槍メンゴ/集英社)

【推し】でもいいのか!

言ったかな本人に、

・相手の活躍と幸福と祈る、恋愛に劣らず深い愛情

・必ずしも「恋愛成就」しなくてよい感情

・触ろうと思えば触れるかもしれないけど、触らなくてもよい関係

のつもりはなくても、おそらく言わせた赤坂アカは4巻の時点で既に、この「両想い」を成就させるつもりはありませんでした。

なお、『かぐや様』で軽妙に描かれ好評だった多くの男女間の「名前のない関係」の、延長線上にあったはずの、大仏こばちの石上に向けた【推し】感情は、重く、暗く、面倒くさく、多くの読者に不評でした。

大仏、『かぐや様』における豊穣な男女の友情?関係の象徴として自分も嫌いではないんですけど、自身は手を離した他人同士の恋愛をコントロールしようとする、「押しつけがましさ」ならぬ「推しつけがましさ」を感じてはいました。

『【推しの子】』6巻より(赤坂アカ/横槍メンゴ/集英社)

この「推しつけがましさ」のメタな狂気を『【推しの子】』で引き継いで体現していた一人があかねです。

カミキヒカル

『鬼滅』の無惨様を参考にしたかのような、その思想や哲学、心情を理解する気、興味をなくさせる悪役。

獄中に居てすら他人を操ってルビーを殺しそうな「法で捌けない、止められない」タイプの悪役で、死なせるしかなかったと思いますが、「偶像を殺す狂信者」という役付けも割りとステレオタイプ、能力はともかく「キャラの格」として小物でした。

ルビーを守るためとは言え、アクア、これと相討ちか…

アクア

「嘘」がテーマの作品の中で、行動で、セリフで、モノローグで、少なくとも読者に対しては本音がダダ漏れだった主人公。

『【推しの子】』16巻より(赤坂アカ/横槍メンゴ/集英社)

あかん、みやこさん見てたらマザコンになるわ。

「『三角関係〜ハーレム』ラブコメの男主人公」

として考えると、「ウルトラ鈍感」か「三股クズ」か「(それぞれの読者の)推しヒロインを選ばなかったバカ」として、いずれにせよ読者好感度がとても低いことになりがちなポジションながら、

・動機(復讐感情)への読者の共感度が高かった

・各ヒロインに対して状況が許す限り誠実で「あろう」とし、冷徹ぶってる割りにその本音がダダ漏れだった

・最後に死んだ

でなんか許されました。その代わり死んだ。

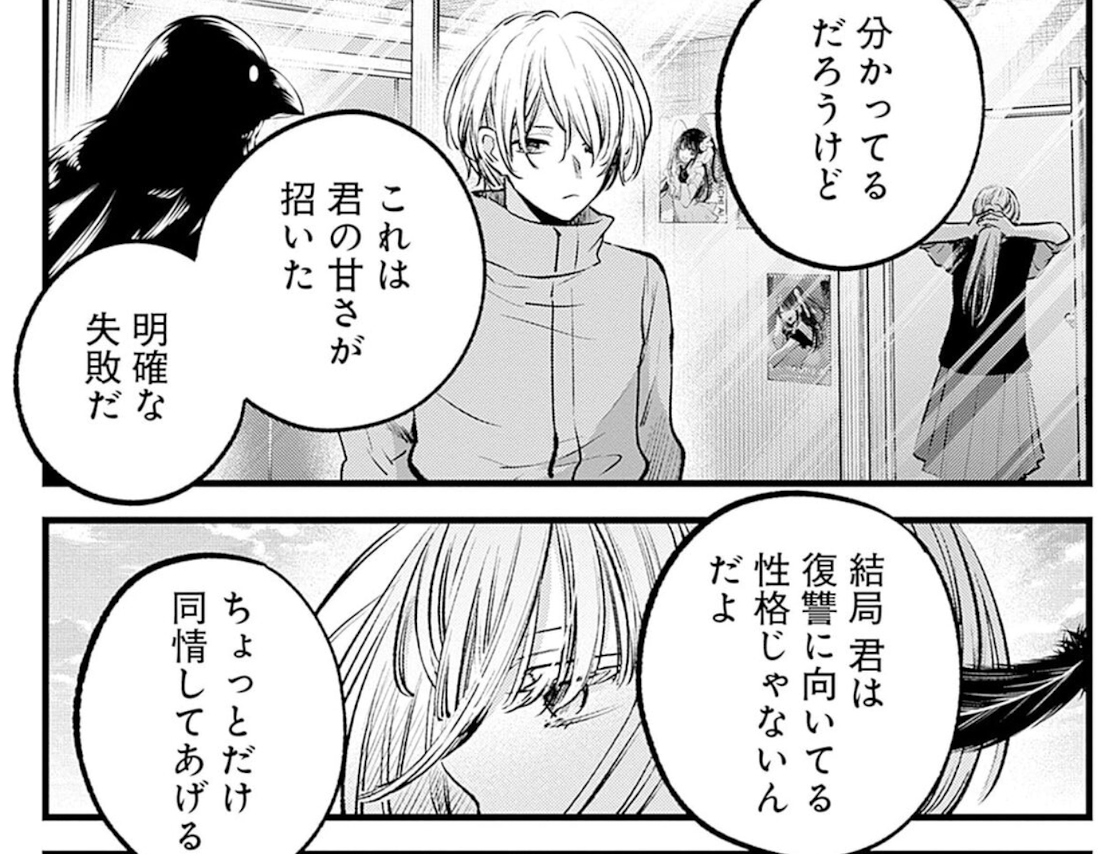

ポンコツ要素で好感度を稼ぐ赤坂アカ作品の主人公としては、例外的なぐらいポンコツ要素がない主人公に見えて、その「ハードボイルドな復讐劇への向いてなさ」が隠れた最大のポンコツ要素でした。

前述のとおり、ルビーもあかねもかなも、「縦軸」の復讐劇での役割は薄くても、横軸のエピソード群での活躍や、キャラが背負っている生い立ちを含めて「青春ラブコメ漫画」のヒロインとして魅力的でした。

「好きな男に死なれて泣く女」になって欲しくなかった。

アクアがかなに誓わされた「もう死ぬなんて言わない」という約束は、それすら作品を象徴する「嘘」というキーワードにオシャレに回収されましたが、

『【推しの子】』16巻より(赤坂アカ/横槍メンゴ/集英社)

正直そんなオシャレさ、見たくなかった。

エピローグをモノローグでまとめた影響で、かなの最後の肉声になってしまったシーン、横槍メンゴの入魂の作画もあって悲痛すぎた。

アクアはいけ好かないスカしたやれやれ系イケメンで、設定上「転生したらイケメン芸能人になれて美少女JKアイドルや女優にモテモテ」という「アホが考えたなろう系」の主人公みたいでしたけど、長い間本当によく頑張って、復讐劇の「具」にするには、思ってたより思い入れが生まれてしまいました。

幸せになってほしかった。

『【推しの子】』16巻より(赤坂アカ/横槍メンゴ/集英社)

「死が理不尽に奪った【推し】とその可能性に対する喪失感や悲しみや怒り」

という、アクアがずっと抱いていたのと似た痛みを読者の心理に狙って再現して、『【推しの子】』の形をした爪痕を残したかったのかもしれませんし、もしそうだとしたら、そういう意味でカミキヒカルも原作者のペルソナの一つなのかな。

「向いてなさ」が面白い効果を生むだろう、と狙ったギャップだったとは言え、アクア(と彼を取り巻く彼女たち)への読者と自分自身の【推し】感情が予定を超えてこんなに強くなったことは、もしかしたら赤坂アカが「ポイント・オブ・ノーリターン」を過ぎた後で気づいた計算違いだったかもしれません。

『【推しの子】』13巻より(赤坂アカ/横槍メンゴ/集英社)

憎い仇が未だ生存していることにアクアが気づいて以降、

「これで正しいのか」

「向いてなかった」

「もう引き返せない」

的な、作者自身の逡巡や懊悩ともとれるセリフやモノローグが目立ちました。

『【推しの子】』10巻より(赤坂アカ/横槍メンゴ/集英社)

俯瞰で見ると、

「秘めた愛と美学と孤独に殉じて、生きるか死ぬか。で女振り回して女泣かす」

という、自分勝手すぎて周りの女たちにはハタ迷惑な、現代においては時代錯誤的ですらある王道ハードボイルド。

ハードボイルドを普遍的に象徴する名曲、『ルパン三世のテーマ`78(ヴォーカル版)』の歌詞にこんな一節がありますが、

淋しく問いかける愛(アイ)の在りか

男には自分の世界がある

たとえるなら空をかけるひとすじの流れ星

ルパン三世のテーマ

- 松崎しげる

- アニメ

- ¥255

- provided courtesy of iTunes

松崎しげる、歌上手ぇな(当たり前

奇しくも「星」が象徴するこの作品で、アクアは「ひとすじの流れ星」になってしまった。

『【推しの子】』16巻より(赤坂アカ/横槍メンゴ/集英社)

ルビー

バッドエンドは既に1巻でやっていて、それを繰り返すことにどんな意味があるのか、という気がします。

意味はありました。

『【推しの子】』16巻より(赤坂アカ/横槍メンゴ/集英社)

ゴロー/アクアは 一度目の死に際してさりなもアイも救えませんでしたが、二度目の死によって彼女たちの因子を継ぐルビーを救い、東京ドームに送り届けることができました。

復讐劇という「大きな物語」に対するルビーの寄与度は実は低く、ルビーがいなくてもアクアの復讐劇自体は回りました。

アクアの活動に復讐以外の「ヒロインの守護」の意味と動機を、作品に「最終回の後に残された光」としての意味を与えるために、結末からの逆算で用意されたキャラだったと思います。

かなと同じく【推し】として最初から最終的にアクアとくっつける気が皆無なら、兄妹設定にもイチャラブ描写にも、何の支障もありません。

アクアに比べてキャラが動けなかった、かなやあかねに比べて動けなかった、というよりは、

『【推しの子】』13巻より(赤坂アカ/横槍メンゴ/集英社)

「正体バレ回」と「最終回(エピローグ)」という動かし難い「クソでかクライマックス」のための最重要キャラで、そのためにパラドックスを恐れるタイムトラベラーのように行動の自由の幅が制約された、フィクションに付いて回る

「メインヒロインの不自由」

「(幸福な結末を周囲に強制される)箱入り娘の不自由」

そんな役割だったように思います。

でも前世のダシが効いた、インモラルな恋愛の障害を抱えた妹キャラで、それでいて天真爛漫で、可愛かったなー。

アイドルという生き方

「だからアイドルなんかやめとけ」

「誰かを推すなんてやめとけ」

ではなく、奇を衒わずに

『【推しの子】』16巻より(赤坂アカ/横槍メンゴ/集英社)

「嘘が創る夢で誰かを照らす光」

というストレートでシンプルな結論でした。

自分はアイドルという仕事にそこまで思い入れはないので、「漫画家みたいなお仕事だな」と思いました。

アイ

「安い」という消費者の夢のために「閉店セール」という嘘が吐かれ続けるように、サラリーマンだって政治家だって自分の仕事について嘘を吐きます。

漫画家もきっと多かれ少なかれ、作品で、あとがきで、インタビューで、動画で、読者を傷つけないための、失望させないための、期待に応えるための、夢を見せるための、嘘を吐くのでしょう。

なので自分は『かぐや様』以降の赤坂アカのインタビューの類を一切読みません。

アイの人物像は、1巻以外はほとんどアクア、ルビー、あかね、カントク、社長、鏑木P、母親、カミキの主観フィルターを通した回想、「アイ解釈」として描かれ、特に多くの大人に笑顔で嘘を吐き通したアイが、実態としてどんな人間だったかは少しわかりにくいです。

最終巻のアイの独白も「カミキヒカルについて」に向いていて、アイ自身についても、アクアとルビーたちについてすらも、ほとんど語っていません。

だいたい人間、本人が自分について語っていてすら、それが正しい像を結んでいるとは限りません。

アイは漫画のキャラなので

「原作者が彼女をどう表現したかったか」

は本人に訊けばわかるかもしれませんが、前述のとおりたぶん嘘吐かれるし、そもそも「作品読め」って話だし、会って訊く機会もありません。

我々にできるのは、せいぜい「赤坂アカが嘘を吐きにくかったであろう場」を振り返ることぐらいです。

『かぐや様は告らせたい~天才たちの恋愛頭脳戦~』14巻より(赤坂アカ/集英社)

『恋愛代行』1巻より(赤坂アカ×西沢5ミリ/集英社)

『かぐや様は告らせたい~天才たちの恋愛頭脳戦~』15巻より(赤坂アカ/集英社)

『かぐや様は告らせたい~天才たちの恋愛頭脳戦~』15巻より(赤坂アカ/集英社)

『【推しの子】』13巻より(赤坂アカ/横槍メンゴ/集英社)

『ib -インスタントバレット-』5巻より(赤坂アカ/KADOKAWA)

『ib -インスタントバレット-』5巻より(赤坂アカ/KADOKAWA)

『ib -インスタントバレット-』5巻より(赤坂アカ/KADOKAWA)

『【推しの子】』14巻より(赤坂アカ/横槍メンゴ/集英社)

『恋愛代行』4巻より(赤坂アカ×西沢5ミリ/集英社)

『ib -インスタントバレット-』5巻より(赤坂アカ/KADOKAWA)

アイに限らず赤坂アカが主人公に背負わせる作家性や業というのは、言葉にすれば

「心の穴を埋める愛情への希求と、

偽らなければ自分にすら愛されない自分、

偽らなければ愛してくれない世界の理不尽に対する怒り、

それらがもたらす苦しみ」

で通底しています。

昔めたくそイジり倒してましたけど、「隠して偽って演じて騙して」の「嘘」の向こう側にあって欲しい、

『かぐや様は告らせたい~天才たちの恋愛頭脳戦~』7巻より(赤坂アカ/集英社)

「本物の愛!」の話をずっとしてんですよね、この人w

むすび

「くっつける気のないラブコメ用の愛されキャラを用いた、殺す殺されるのハードボイルドな復讐劇の悲劇性」

の善かれ悪しかれなギャップはあれど、道中の各エピソードは名シーンも多く、復讐劇としては王道の本懐を遂げ、個別のキャラも感情の表現・描写が豊かで魅力的でした。

それだけに、カミキとの相打ちで命数を使い果たすことなく、みんながアクアを中心に幸せになるところを見てみたくもありました。

いま俺あかねの気持ち。横槍メンゴの描く泣き顔は美しいな。

「【推しの子】」10巻より(赤坂アカ/横槍メンゴ/集英社)

読者なので当たり前なんですが、見ていることしかできなかった。

君となら、『オレンジ★ロード』の昔に先祖返りしたようなご都合主義な三股ハーレム未満恋愛ラブコメの地獄へでも、堕ちていけたのに。

読者の

「【推し】を幸せにしてくれなかった作家を恨む気持ち」

は、物語の美しさを読者に納得させられなかった作家の力量不足の産物でしょうか、読者の読解力や人生経験、感受性の不足でしょうか。

それとも、物語を差し置いて【推し】の幸せだけを最優先でピンポイントに願う読者のエゴでしょうか。

『【推しの子】』16巻より(赤坂アカ/横槍メンゴ/集英社)

それとも、【推し】を生み出しつつも読者に媚びずに自分の信じる物語の美しさを描き切った作家の勲章でしょうか。

長期連載お疲れ様でした。

ヤンジャン読者層を離れてお茶の間や低年齢層までも巻き込んだ、主題歌が紅白歌合戦のクライマックスを飾るほどの大変な大ヒットで、ラストに向けて描き続ける作業、責任を持って作品を完結させる重圧は大変なものだっただろうこと、想像に難くありません。

未完で放置されることで名作であるかのように扱われる作品も少なくない中、超話題作に育った作品であっても、批判も覚悟の上で完結させる重圧と責任から逃げないのは、この作家の美点です。

連載・刊行中とても楽しませてもらって、好きなエピソード・好きなシーンがたくさんあって、アクアもルビーもかなもあかねも(みやこさんも!)大好きでした。

正直、初期は「赤坂アカの繊細な作画で圭ちゃんルックスのルビーを見たかった」とか思ってましたけど、今はその思いも上書きされてアクアもルビーもかなもあかねも、

『【推しの子】』13巻より(赤坂アカ/横槍メンゴ/集英社)

憂いと意志とあやうさを秘めた表情、もう横槍メンゴの作画、横槍メンゴが描く表情でしかあり得ない。

こんなDISり気味な感想書いといて誠に図々しい話ではありますが、両先生それぞれの次回作を、自分はとても楽しみにしています。

あのキャラ、あのシーン、あのエピソードを描いた作家なればと、「次のページ」にまた期待せずにはいられない。

aqm.hatenablog.jp

aqm.hatenablog.jp

aqm.hatenablog.jp